-

thelordoftherings.

User deleted

Tolkien pensatore cattolico?

di Wu Ming 4

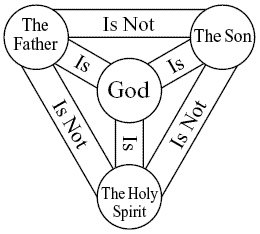

(La versione integrale di questo saggio è presente nel libro "Tolkien e la filosofia" al capitolo Tolkien pensatore cattolico?, saggio di Andrea Monda e Wu Ming 4) La Trinità

La Trinità

1. Storyteller

E’ già stato detto che nella sua opera Tolkien non citò mai esplicitamente alcun filosofo, né in vita disquisì troppo di teorie filosofiche, ma casomai usò concetti filosofici per costruire un universo letterario che è specchio del mondo reale, quindi per forgiarne i valori e i conflitti ideali. Ed è quello che fa ogni narratore.

Allo stesso modo nell’opera tolkieniana è possibile rintracciare elementi di evidente derivazione religiosa. Anche se la cosmogonia di Arda non ricalca pedissequamente quella ebraico-cristiana, tuttavia si tratta di un universo monoteistico, nel quale si produce una corruzione originaria, la caduta di un angelo, una lotta durevole tra il bene e il male, ovvero in cui la luce originaria va via via frastagliandosi e spezzettandosi divenendo a tratti più tenue a tratti più forte. Soprattutto è un mondo salvato dai piccoli, dagli esseri minuti che diventano pietra angolare per il destino collettivo.

Si potrebbe continuare a lungo cercando similitudini e punti di contatto tra l’opera di Tolkien e la narrazione del mondo cristiana, e tuttavia niente di tutto questo risponde davvero alla domanda: Tolkien era un pensatore cattolico?

E’ evidente che per quanto riguarda il termine “pensatore”, non si può non essere d’accordo con chi afferma che la scelta a favore della narrativa non è occasionale o di comodo, ma anzi, trova una motivazione profonda nel pensiero e nell’attitudine di Tolkien. Detto questo, bisogna riformulare la domanda nei termini più corretti e intenderci sui termini stessi, per liberare il campo da eventuali equivoci.

Se dunque Tolkien non era un filosofo, la domanda che intitola questa sessione diventa: “Tolkien fu un narratore cattolico?”. Allegoria cristiana

Allegoria cristiana

2. Narratore cattolico

Con l’espressione “narratore cattolico” di solito si intende uno scrittore organico alla propria fede e religione, cioè intento a mettere in narrazione virtù e princìpi del cristianesimo e del cattolicesimo, come fecero ad esempio Dante Alighieri, o Alessandro Manzoni. Se il senso della domanda è questo, allora la mia risposta è no, Tolkien non lo fu. Non fece teologia attraverso la narrazione, non compose un’allegoria cristiana, men che meno mascherò la morale cattolica sotto le sembianze del romanzo epico d’avventura. Certamente utilizzò valori e simbologie cristiane (ma non soltanto quelle), ovvero si lasciò ispirare dalla visione del mondo che lui stesso condivideva, senza però produrre un’architettura narrativa coerentemente e univocamente cristiana.

Sappiamo quanto lui stesso abbia ribattuto a chi pretendeva di leggere in chiave tutta religiosa la sua opera. Tolkien lo spiega bene quando afferma di avere “intenzionalmente scritto un racconto costruito su certe idee ‘religiose’, ma che non è un’allegoria di queste (o di qualcosa d’altro) e non le cita apertamente, meno ancora le diffonde” (Lettera 211, 1958). In sostanza è Tolkien stesso a sostenere che la sua narrativa non ha “intenzioni allegoriche, generali, particolari, o morali, religiose o politiche” (lettera 165, 1955). Ecco perché non può essere associato all’Alighieri e nemmeno al Manzoni, che invece erano animati da ben altro spirito, cioè erano scrittori engagés, e costruirono architetture narrative coerentemente cristiane, prendendo posizione sulle cose del mondo secondo un’ottica religiosa. Gli intenti e il modus operandi di Tolkien sono completamente diversi, per sua stessa ammissione. Tolkien afferma di essersi reso conto che ” Il Signore degli Anelli è un’opera fondamentalmente cristiana e cattolica (…) durante la correzione”, non mentre lo scriveva (lettera 142, 1953), quindi a posteriori, e di essere stato mosso all’origine dal semplice desiderio di narrare “una storia avvincente” (lettera 208, 1958).

Se dunque Tolkien non può essere equiparato agli autori summenzionati, a mio avviso non dovrebbe nemmeno essere letto a quel modo. Del resto, il fatto che le “fondamenta” del suo racconto siano cattoliche non implica che il racconto si esaurisca in esse. Anzi, io credo sia la sottile incoerenza del quadro d’insieme, la collisione tra gli elementi di ispirazione cristiana e quelli non propriamente tali, a rendere inesauribile l’applicabilità dell’opera di Tolkien, la quale altrimenti rischierebbe di ridursi a una mera traduzione narrativa del messaggio evangelico (e di assomigliare quindi a quell’allegoria morale che Tolkien rifiutava con forza).

Tom Shippey ha riflettuto a lungo su tali “incoerenze” e sui sottili slittamenti rispetto alla narrazione cristiana. Ad esempio quando riscontra nelle pagine del Signore degli Anelli una concezione del Male relativamente ambigua, oscillante tra ortodossia boeziana e manicheismo: “Tolkien stabilisce una continua ambivalenza lungo tutto Il Signore degli Anelli, che è come una risposta allo stesso tempo ortodossa e indagatrice dell’intero problema dell’esistenza del male nell’universo creato da un Dio benevolo” (J.R.R. Tolkien autore del secolo, 2000, cap. III). Oppure quando analizza l’escatologia interna alla sub-creazione tolkieniana, giungendo alla conclusione che “Il Signore degli Anelli contiene al suo interno tracce del messaggio cristiano, ma si rifiuta assolutamente di ripeterlo. I miti della Terra di Mezzo inoltre rifiutano con determinazione un qualsiasi senso di estrema salvezza” (Ibidem, cap. IV).

E’ precisamente tale squilibrio a mantenere sempre fertile la Terra di Mezzo, perché rende la subcreazione tolkieniana sfuggente a qualsivoglia sistematizzazione teologica o ideologica.

Se invece con l’espressione “narratore cattolico” vogliamo riferirci a qualcosa che si colloca a monte della narrazione, cioè qualcosa che costituirebbe la radice della vocazione narrativa di Tolkien, allora stiamo dicendo che Tolkien era un “cattolico narratore”, cioè un cattolico che scriveva storie. In questo senso, anche ammesso che il cattolicesimo possa essere stata condizione soggettivamente necessaria per la sua scelta narrativa, non è comunque condizione poeticamente sufficiente a definire la portata e le implicazioni di tale scelta.

Un conto infatti è l’ispirazione – più o meno legata alla fede – che può muovere un autore, un altro la sua poetica; ancora diverso è ciò che la narrazione esprime in ultima istanza.

Ispirazione, poetica e portata tematica sono tre aspetti che non andrebbero mai sovrapposti con leggerezza. Per dirla con una battuta: leggere Tolkien tenendo Il Signore degli Anelli in una mano e l’epistolario privato nell’altra è un esercizio discutibile, perché presuppone che dentro un testo letterario non vi sia altro se non l’autore stesso, le sue intenzioni (o la sua fede), e non invece una stratificazione di archetipi narrativi, immagini, mitologemi, eccedenti rispetto all’intenzione e alla poetica enunciate. Eppure soltanto questa eccedenza può spiegare come le opere di Tolkien abbiano ottenuto un clamoroso e duraturo successo anche in contesti culturali spuri o distanti dal cattolicesimo e dal cristianesimo. Robert Graves

Robert Graves

3. La verità del mito

Quanto detto fin qui spiega perché lascio volentieri ai biografi il discorso sull’ispirazione religiosa di Tolkien, per concentrarmi invece sulla sua poetica.

In questo caso è molto più semplice (e meno aleatorio) individuare l’elemento propriamente religioso: vale a dire la verità nel racconto, nel mito. Per Tolkien esiste una parte di verità espressa attraverso l’arte e la mitopoiesi, dovuta alla presenza della scintilla divina nell’uomo: i nostri miti sono lo specchio deformato del mito vero, originariamente scritto dal Creatore. Il grande dono di Dio all’umanità è la capacità sub-creativa, la capacità artistica, l’espressione più profonda della nostra specificità – cioè del nostro essere specie. La creatività artistica è quindi la parte essenziale della natura umana ed è in grado di esprimere verità parziali sulle cose. Se per il cattolico Tolkien si tratta di verità che rimandano a un piano trascendente – almeno quanto per uno junghiano si tratta di verità universali immanenti alla psiche umana – è la potenzialità assegnata all’arte sub-creativa che rimane centrale in questa riflessione.

Come faceva notare, ormai più di sessant’anni fa, un celebre contemporaneo di Tolkien, Robert Graves, furono i filosofi greci dell’età classica a sancire la cesura tra filosofia e poesia come linguaggi distinti, uno riferito alla realtà oggettiva, l’altro a quella soggettiva. Secondo Graves era esistito un tempo, precedente all’età minoica, in cui molto probabilmente arte e filosofia erano state la stessa cosa, e per conoscere la verità non era necessario distinguere – per dirla con Gilles Deleuze – i “concetti” dai “percetti”: entrambi erano momenti dello stesso cammino di conoscenza ed esperienza del mondo. Ecco, Tolkien avrebbe scommesso ancora sulla poesia: avrebbe ribaltato il rapporto platonico tra dialogo deduttivo e mito a favore del secondo. E questo, sul piano filosofico ed estetico, è interessante a prescindere dalla fede che può averlo spinto.

Tuttavia, per dirla con Tolkien, io non voglio “mescolarmi ai filosofi”. Come narratore con un background marxista sono interessato a rintracciare nella sua poetica non tanto il legame tra narrazione ed espressione della verità, quanto tra narrazione e trasformazione della realtà. E come narratore tout court posso farlo solo attraverso l’analisi del testo letterario. Bilbo Baggins

Bilbo Baggins

4. Tra il dire e il fare

All’inizio de Lo Hobbit il narratore onnisciente annuncia di cosa tratterà la vicenda: “Questa è la storia di come un Baggins ebbe un’avventura e si trovò a fare e dire cose del tutto imprevedibili” (cap. I).

Poche pagine dopo, è lo stesso Bilbo Baggins a parlare dello stregone Gandalf in questi termini: “Quel tipo che alle feste raccontava splendide storie di draghi e orchi e giganti, e la liberazione di principesse e la fortuna inaspettata di figli di vedove? […] Proprio Gandalf che spinse tanti bravi ragazzi e ragazze a partire per l’Ignoto in cerca di pazze avventure: arrampicarsi sugli alberi, visitare elfi o andare per nave e far vela per altri lidi!”

Il racconto di imprese avventurose genera nei giovani il desiderio di viverle davvero. Di lì a poco Bilbo sperimenterà su se stesso gli effetti della poesia, dopo aver ascoltato il canto dei nani che parla delle loro avventure: “Allora qualcosa che gli veniva dai Tuc si risvegliò in lui e desiderò di andare a vedere le grandi montagne, udire i pini e le cascate, esplorare le grotte e impugnare la spada al posto del bastone da passeggio”.

Le storie ci fanno vivere un’esperienza vicaria, ci fanno uscire da noi stessi, dalla consuetudine della nostra vita, e ci spingono verso “l’Ignoto”, cioè verso l’altro da noi. La narrativa produce quindi effetti pratici: le storie servono a fare le cose, addirittura “cose imprevedibili”.

Questo è un tema che ritorna con forza anche maggiore nel Signore degli Anelli.

Ci sono alcuni momenti nel romanzo in cui i personaggi sembrano sull’orlo della consapevolezza di stare dando vita a un’avventura che è già una saga epica, indipendentemente da come andrà a finire. C’è in sostanza una sorta di riflessione sulla potenza delle narrazioni.

Ad esempio quando nel capitolo V del libro II, la Compagnia sta attraversando le miniere di Moria e ritrova la cronaca che racconta l’epopea del popolo di Balin. Si tratta del diario della colonia nanesca stabilitasi a Moria, che si conclude con il racconto frammentario, roso dal tempo, dell’ultima resistenza contro gli orchi. Ecco le parole lette da Gandalf: “Non possiamo uscire. Hanno preso il Ponte e il secondo salone. […] Non possiamo uscire. Giunge la fine, [...] tamburi, tamburi negli abissi. […] stanno arrivando“.

Poco dopo la fine della lettura i tamburi si odono davvero, gli orchi si avvicinano, e i personaggi si ritrovano a pronunciare le stesse parole appena lette:

“Stanno venendo!”, gridò Legolas.

“Non possiamo uscire”, esclamò Gimli.

“Intrappolati!”, esclamò Gandalf. “Perché ho indugiato? Eccoci qui prigionieri, esattamente come loro, tempo addietro”.

Sembra quasi che la lettura della cronaca degli ultimi istanti di vita dei nani asserragliati in quella sala abbia rievocato la scena riproponendola nel presente. C’è un legame diretto tra il racconto e l’avventura che i protagonisti stanno vivendo.

Questo legame funziona anche proiettandosi in avanti, anziché evocando storie trascorse.

Quando insieme ai suoi due compari Aragorn decide di inseguire gli orchi che hanno rapito i due hobbit Merry e Pipino, dice che quell’inseguimento “sarà narrato come un’impresa stupefacente dalle Tre Stirpi: Elfi, Nani e Uomini.” (Le Due Torri, libro I, cap. I). La caccia che stanno per intraprendere sarà tramandata e diventerà leggenda. Lo stesso tema viene ripreso quando Eomer, maresciallo del Riddermark, si imbatte nello strano terzetto e manifesta il suo stupore dicendo: “Sogni e leggende divengono realtà e sorgono dall’erba dei prati” (Ibidem, cap. II). E ancora, quando sente nominare i Mezzuomini, che per lui sono creature fiabesche, si chiede: “Stiamo camminando in un mondo di favole, o su verdi praterie alla luce del sole?” (Ibidem).

Ma è la risposta di Aragorn la più interessante: “E’ possibile fare ambedue le cose”, disse Aragorn. “Poiché non siamo noi, bensì coloro che verranno dopo, a creare le leggende sui nostri tempi. Parli delle verdi praterie? E’ uno splendido argomento per una favola, anche se le calpesti alla luce del sole!” (Ibidem) .

La stessa consapevolezza dimostra Sam quando riflette sul rapporto tra l’avventura che sta vivendo e i racconti di cui è appassionato: “Penso agli atti coraggiosi delle antiche storie e canzoni, signor Frodo, quelle che io chiamavo avventure. […] Improvvisamente la gente si trovava coinvolta, e quello, come dite voi, era il loro sentiero. Penso che anche essi come noi ebbero molte occasioni di tornare indietro, ma non lo fecero. E se lo avessero fatto noi non lo sapremmo, perché sarebbero stati obliati. Noi sappiamo di coloro che proseguirono, e non tutti verso una felice fine, badate bene […]. Chissà in quale tipo di storia siamo piombati!” (Le Due Torri, libro II, cap. VIII ).

E immediatamente realizza che, in effetti, la loro stessa avventura si ricollega alle saghe leggendarie che hanno sentito cantare dagli Elfi: “Pensandoci bene, apparteniamo anche noi alla medesima storia, che continua attraverso i secoli! Non hanno dunque una fine i grandi racconti?”

“No, non terminano mai i racconti”, disse Frodo. “Sono i personaggi che vengono e se ne vanno, quando è terminata la loro parte. La nostra finirà più tardi… o fra breve” (Ibidem).

Subito dopo, i due hobbit giocano a immaginare se stessi come protagonisti delle canzoni popolari, che verranno cantate dai padri ai figli davanti al camino: “[…] E la gente dirà: ‘Parlateci di Frodo e dell’Anello!’. E poi dirà: ‘Sì, è una delle storie preferite. Frodo era molto coraggioso, vero papà?’. ‘Sì, ragazzo mio, il più famoso degli Hobbit, ed è dir molto’” (Ibidem).

E ancora, proprio sul finale, quando tutto sembra perduto, Sam si consola al pensiero che forse diventerà il personaggio di una storia: “Che vicenda abbiamo vissuto, signor Frodo, non è vero? […] Vorrei tanto sentirla narrare! Credete che diranno: Ecco la storia di Frodo dalle Nove Dita e dell’Anello del Fato? E allora tutti rimarranno silenziosi in ascolto, come quando a Gran Burrone ci narrarono la storia di Beren il Monco e del Grande Gioiello. Vorrei tanto sentirla! E mi domando chi continuerà dopo di noi”. (Il Ritorno del Re, libro II, cap. IV)

In quel momento Sam non può sapere che sarà il menestrello di Gondor a cantare proprio quella canzone dopo l’eucatastrofe finale: ciò di cui si preoccupa è a chi passerà il testimone del racconto. André Breton

André Breton

5. Cambiare la vita

Quello che Tolkien ci suggerisce attraverso la riflessione dei suoi personaggi è un circolo virtuoso tra passato, presente e futuro, che ha al centro la narrazione. I racconti antichi influenzano l’impresa presente, che a sua volta diverrà racconto leggendario per i posteri, e così via. E’ una convinzione talmente radicata e forte che – attraverso l’espediente del manoscritto ritrovato – lo spinge a trasformare entrambi i protagonisti del ciclo dell’Anello in narratori. Lo Hobbit contiene le memorie di Bilbo Baggins scritte di suo pugno, al ritorno dal suo primo viaggio; Il Signore degli Anelli quelle di Frodo Baggins, che prima di abbandonare per sempre la Terra di Mezzo lascerà il testimone a Sam, dicendogli: “Le ultime pagine sono per te”. Così, attraverso il passaggio per altre mani e altre menti, con l’aggiunta di appendici, allegati, notizie storiche ed etnografiche, genealogie, cronologie, etc., nel corso del tempo si va a comporre Il Libro Rosso dei Confini Occidentali, che diventa un macro-racconto collettivo.

Come l’eroe sumero Gilgamesh che al ritorno dal suo viaggio incide la propria storia su tavolette d’argilla, o come Lawrence d’Arabia che tornato in patria scrive I Sette Pilastri della Saggezza, l’eroe diventa narratore. Il narratore dunque si trova in mezzo a un flusso inesauribile di storie, nel momento differito tra il dire e il fare, tra il racconto e la vita. Esiste un legame interattivo tra il Mondo Secondario e quello Primario: i racconti e i miti possono parlare ai lati più nascosti del nostro essere e spingerci a fare cose del tutto imprevedibili, a partire per l’Ignoto, a far vela per altri lidi. Possono perfino trasformare un placido hobbit di campagna in un avventuriero, cioè innescare un mutamento radicale della vita. Ma come avrebbe detto un altro celebre contemporaneo di Tolkien, André Breton: “Trasformare il mondo e cambiare la vita sono la stessa cosa”.

La narrativa non si limita a rispecchiare il mondo, né a offrirci una scala di valori con cui rapportarci a esso, bensì ci rende una visione sul mondo che nel suo incontro con la storia può innescare un cambiamento. Scrive Tolkien che “ogni sub-creatore desidera in qualche misura essere un vero creatore, o spera di tracciare un disegno sulla realtà: spera che la peculiare qualità del Mondo Secondario (…) sia derivata dalla Realtà, o confluisca in essa” (Sulle fiabe, 1939).

E’ un’idea “fondativa” della narrazione che si colloca alla radice dell’epica, di ogni epica, che è sempre una messa alla prova dei valori sociali, delle idee, e la cui universalità è data dalla vastità e complessità dei temi e delle contraddizioni affrontate dal racconto.

6. Interludio: la trama e il simbolo

Ed eccoci quindi al terzo aspetto: la portata tematica dell’opera.

Tolkien sosteneva che l’elemento religioso nella sua narrativa era radicato nella trama e nel simbolismo (lettera 142, 1953).

Dico subito che a me interessa più la trama del simbolismo. Tolkien attingeva a un patrimonio di storie, leggende, mitologia, molto vasto, e anche i simboli cristiani riscontrabili nella sua opera assumono su di sé una genealogia mitica molto risalente nel tempo. Il problema è che i simboli acquistano significato relativamente al contesto, ovvero all’occhio di chi li guarda. Basti pensare alla svastica, a quello che ha simboleggiato nella cultura umana fin dal Neolitico (un augurio di buona fortuna) e a quello che simboleggiava ottant’anni fa in Germania o ancora a quello che significa oggi per noi. Ai simboli si possono far dire molte cose.

Ecco perché io prediligo una lettura tematica, non simbolista, dei testi narrativi. La seconda parte del mio intervento si concentrerà quindi su un paio di temi cruciali nell’opera di Tolkien. Vale a dire il coraggio e il potere. Albus Silente

Albus Silente

7. Il coraggio sbagliato

Il filosofo francese Alain Badiou una volta ha detto che “la filosofia ci invita al coraggio e anche a una certa forma di eroismo.”

Vorrei dunque parlare della filosofia del coraggio e del modello eroico che emerge dalle pagine di Tolkien.

Per coraggio intendo la scelta che si colloca alla base dell’etica. Per dirla con il professor Albus Percival Dumbledore, dello Hogwarts College, il coraggio è sapere scegliere tra la via facile e quella giusta. Scelta che si compie sempre fronteggiando – materialmente o simbolicamente – la morte (cfr. S. Regazzoni, Harry Potter e la Filosofia, Il Melangolo 2008).

Occorre inizialmente partire dalla contrapposizione tra due tipi di coraggio.

Quando Frodo, dopo essere scampato una prima volta a un Cavaliere Nero, realizza quale pericolo lo incalzi, si chiede: “Dove troverò il coraggio?”, e la risposta dell’elfo Gildor è davvero significativa: “Nei luoghi più impensati” (La Compagnia dell’Anello, libro I, cap. III). E’ evidente che si tratta non solo di luoghi geografici, ma soprattutto di luoghi interiori. Luoghi impensati, nascosti, non immediatamente evidenti. Lì si annida il coraggio.

Esiste infatti anche un coraggio molto più evidente e, per così dire, teorizzato. Tolkien ce ne fornisce esempi in tutta la sua produzione letteraria. Il coraggio di Turin figlio di Hurin, ad esempio, è animato dalla sete di vendetta, da una furia cieca, e dall’orgoglio, dalla hybris di sentirsi padrone assoluto del proprio destino: Turin Turambar. E’ un coraggio rovinoso per l’eroe e per tutte le persone che gli stanno accanto. L’ira e l’orgoglio trasformano Turin da vendicatore a portatore di sventura e ne determinano la tragica fine, la stessa di Edipo e di Kullervo.

Anche il coraggio del conte Byrhtnoth alla battaglia di Maldon, nel celebre poema anglosassone studiato e chiosato da Tolkien, è del tipo sbagliato. Il conte che per spirito cavalleresco sceglie la bella morte in battaglia, una morte eroica, trascinando con sé i propri fedelissimi housecarls, dimostra un coraggio e una nobiltà d’animo inutili, sprecati. Animato dall’orgoglio, Byrhtnoth sceglie di difendere l’onore personale invece della propria gente e del proprio paese. Nel suo celebre testo Il Ritorno di Beorhtnoth figlio di Beorhthelm, Tolkien ci suggerisce che la scelta imposta dalla teoria del coraggio nordica è una scelta pagana anche quando è compiuta con il nome di Dio sulle labbra. Ed è una scelta esecrabile. La ricerca della bella morte è in effetti anti-cristiana e non ci sono dubbi che questa dura presa di posizione di Tolkien nei confronti dei suoi amati eroi norreni sia dovuta alla visione cristiana del mondo da lui condivisa. Così come non è casuale che tale elaborazione – come del resto la nascita degli hobbit, eroi moderni e borghesi – sia avvenuta nei primi anni Trenta, quando un certo neo-paganesimo germanico iniziava a produrre mostri.

8. Pagani virtuosi

Allora vediamolo il coraggio giusto, che prende in considerazione il sacrificio di sé, ma sempre a favore del bene collettivo. E’ quello di Gandalf sul ponte di Kazad Dum, o di Frodo quando accetta di portare l’Anello al luogo della sua distruzione. I capi militari che lottano dalla parte del bene, nella narrativa tolkieniana, non incitano mai i propri uomini a morire per la gloria o per un ideale eroico, bensì a resistere fino all’ultimo per salvare il mondo e la propria gente. E’ così per re Théoden alla battaglia dei campi del Pelennor, come per Bard di Esgaroth quando con i suoi arcieri affronta il drago Smaug.

Tuttavia nessuno di loro si affida ciecamente alla speranza (con l’eccezione forse del solo Gandalf, che però è un inviato dei Valar, quindi sa qualcosa che gli altri ignorano). Anzi, la consapevolezza degli eroi tolkieniani è che la loro impresa potrebbe proprio essere senza speranza. Frodo a un certo punto lo dichiara esplicitamente: “l’intera avventura è senza speranza, ed è quindi inutile preoccuparsi del domani. Probabilmente non arriverà”. A un certo punto dice: “Non mi rimane nessuna speranza” e ne chiede in prestito a Sam, che invece, come vedremo, la conserva; e ancora: “Sono così le cose del mondo. Fallisce la speranza. Giunge la fine”.

La stessa disperazione coglie Eòwyn quando aspira a trovare la morte in battaglia e rifiuta l’amore dolente, terminale, di Faramir; o suo fratello Eòmer quando pensa che lei sia caduta sul campo e si scaglia contro i nemici al grido di “Morte!”; o ancora Pipino quando nell’ultimo scontro con l’armata di Sauron dà per certo che la sua storia finisca lì.

Ecco come Gandalf prefigura la necessità di sfidare Sauron in campo aperto: “Dobbiamo camminare a occhi aperti verso una trappola, con coraggio, ma con poca speranza di salvezza. Perché, signori, può darsi che periremo tutti in una nera battaglia lungi dalle terre dei vivi, e che, quindi, anche se Barad-dûr soccomberà, non vivremo per vedere una nuova era. Ma tale, penso, è il nostro compito. Meglio, comunque, che perire ugualmente, ed è certo ciò che accadrebbe se rimanessimo qui ad aspettare, sapendo che non vi saranno nuove ere.” (Il Ritorno del Re, libro I, cap. IX).

Gli eroi di Tolkien non combattono per spirito di testimonianza, o con la promessa della vittoria finale e di una eventuale ricompensa nell’Aldilà (né potrebbe essere altrimenti, dato che nel passato mitico inventato da Tolkien non si è ancora verificato alcun Avvento). In questo sono ancora “pagani virtuosi” e non già cristiani. E come pagani virtuosi scelgono senza promesse e senza fede la via giusta anziché quella facile. Ecco perché sono eroi che possono parlare anche a un non cristiano e a un non credente, cioè sono eroi davvero universali, in grado di sancire il successo trasversale del racconto.

9. I due pilastri del coraggio

[N.B. parte dell'argomentazione in questo paragrafo è tratta dal mio saggio L'Eroe e la Dea, incluso nel libro L'Eroe Imperfetto (in uscita il 16 giugno nella collana Agone di Bompiani)]

Non sempre è necessario porre la morte davanti a sé, dato che il coraggio si manifesta anche in gesti meno tragici, benché non meno drammatici. Pensiamo a quando Bilbo, ne Lo Hobbit, decide di tradire i suoi compagni di strada per sventare la guerra imminente, e consegna la gemma Archepietra alla parte avversa. E’ un gesto che renderà possibile intavolare una trattativa diplomatica, ma che attirerà su Bilbo le maledizioni di Thorin Scudodiquercia e dei nani. Si tratta di una sorta di tradimento giusto, che richiede senz’altro il giusto tipo di coraggio.

Coraggio di cui nel corso di tutto Lo Hobbit, Bilbo da molte dimostrazioni, vincendo la sua parte nostalgica di casa, pigra e titubante. Parte che però non è vista come pura zavorra, ma come componente importante dell’eroismo hobbit. Almeno quanto la parte “avventurosa” serve a uscire di casa e a trasformare la vita, come abbiamo visto, questa parte “domestica” ha il ruolo di bilanciamento dello slancio eroico, impedendo che l’eroismo diventi fine a se stesso, gesto estetico o ideologico, come quello di Byrhtnoth.

E’ questa una caratteristica peculiare degli hobbit e del tipo di eroismo che incarnano, come dimostra di aver capito anche Thorin Scudodiquercia in punto di morte, quando dice che in Bilbo si trovano “coraggio e saggezza, in giusta misura mischiati” (Lo Hobbit, cap. XVIII).

Il coraggio e l’eroismo degli hobbit è infatti composito. Non è solo mescolato alla saggezza, è anche qualificato da due elementi fondamentali.

Uno è il senso dell’umorismo, del comico, che gli hobbit dimostrano di avere anche nelle situazioni più difficili, e che è un ottimo antidoto contro l’orgoglio.

Trovando il lato comico anche nelle situazioni peggiori, gli hobbit ribadiscono continuamente i propri limiti, il proprio essere fuori ruolo. Soltanto scommettendo su questo paradosso possono riuscire a condurre l’impresa. E’ chiaro che l’istintiva autoironia non impedisce loro di accettare il sacrificio per il bene collettivo: pur non essendo ascetici guerrieri, ma amanti dei piaceri quotidiani e delle gioie terrene, gli Hobbit non sono cinici né egoisti. La loro risata divertita non è il ghigno sprezzante del guerriero che si lancia verso la morte, né il sorriso sardonico di chi contempla la propria e altrui sorte con distacco, ma un omaggio alla vita, in grado di risuonare scandalosamente perfino nelle desolazione di Mordor.

Ancora più importante è il secondo elemento dell’eroismo hobbit, quello che abbiamo già visto all’opera in Bilbo e che mantiene viva la speranza in Sam: il ricordo del bene.

Quando Sam crede che Frodo sia morto, sperduto nella terra di Mordor, si siede sconsolato e inizia a ricordare tutto ciò che si è lasciato alle spalle. Mormora “vecchie filastrocche infantili della Contea” e canzoni che evocano “eteree visioni della sua terra nativa”; ricorda i bagni d’estate, l’amata Rosie Cotton irradiata dal sole; il sapore del cibo. Quanto più le possibilità di ritornare vivo dall’impresa si assottigliano, tanto più i suoi pensieri si rivolgono a ciò che di bello ha abbandonato. Non è la prospettiva di un destino ulteriore o ultraterreno a ridargli speranza, ma la memoria del bene e del bello goduti in questa vita.

Tutto ciò vale sempre meno per Frodo che, sotto il peso dell’Anello, non riesce a ricordare più nulla, “Né il sapore del cibo, né il gusto dell’acqua, né il rumore del vento, né il ricordo d’erba, albero o fiore, né l’immagine della luna e delle stelle sopravvivono in me.” (Il Ritorno del Re, libro II, cap. III)

Questa dimenticanza determina la sua sconfitta. All’ultimo passo Frodo cede alla tentazione del Potere e tiene per sé l’Anello. E anche se appena un attimo dopo l’Anello gli viene provvidenzialmente strappato da Gollum e con lui cade nel baratro dove viene distrutto, Frodo capirà che una volta valicato il confine dell’Ombra non è più possibile un pieno ritorno a se stessi: ” Non esiste un vero ritorno. Anche tornato nella Contea, non mi parrà più la stessa, perché io sono cambiato. Dove troverò riposo? (Il Ritorno del Re, II, cap. VII)

La risposta giunge alla fine del romanzo, quando a Frodo viene concesso di poter salpare verso il reame beato, l’Aldilà edenico dei Valar, dove potrà forse trovare la pace di cui ha bisogno. L'Occhio di Sauron

L'Occhio di Sauron

10. Il Potere

Un’altra caratteristica fondamentale degli Hobbit è che a loro non importa nulla dell’onore né degli onori. Tanto meno sono interessati al potere. Non c’è un’ideale eroico che li sovradetermina e non hanno alcuna aspirazione al dominio. Questo risulta in maniera lampante quando Sam si trova a portare l’Anello e per lui la tentazione si manifesta nella prospettiva di diventare “Samvise il Forte, Eroe dell’Era”. La sua risposta consiste nel ristabilire il limite di ciò a cui tiene, superando il quale verrebbe travolto dalla propria stessa hybris: “Il piccolo giardino di un libero giardiniere era tutto ciò di cui aveva bisogno, e non un giardino ingigantito alle dimensioni di un reame; aveva bisogno di adoperare le proprie mani, e non di comandare le mani altrui.” (Il Ritorno del Re, II, cap. I)

Ecco il punto: nella narrativa tolkieniana il coraggio si contrappone al potere (e non è certo un caso che nel Signore degli Anelli il termine “Power” sia l’appellativo più ricorrente di Sauron).

Questo è vero non solo per i piccoli hobbit, ma anche per i loro compagni grandi e grossi. Gandalf e Aragorn in particolare cercano sempre di convincere gli altri, mai di costringerli. Al contrario il potere è sempre coercitivo, è esercizio di dominio, cosa che gli eroi di Tolkien non fanno mai, non solo nei confronti degli amici, ma nemmeno dei nemici. A tutti è sempre lasciata una scelta, perfino al traditore Saruman.

Quello degli eroi di Tolkien è il coraggio di assumere su di sé la responsabilità nell’interesse collettivo, rifiutando il potere. E’ cioè l’esatto opposto dell’aspirazione al potere nell’interesse collettivo, che è invece l’attitudine tipica dell’uomo politico, sia esso conservatore, riformista o rivoluzionario. Si tratta dell’affermazione più paradossale espressa dalla narrativa di Tolkien, che recupera la radice più estrema del cristianesimo e allo stesso tempo ne sventa la potenziale deriva antimondana, ancorandola alla necessità di fronteggiare il manifestarsi del male nella storia (vedi lettera 144, 1954). Gli eroi di Tolkien non si rassegnano al dispiegarsi dell’iniquità e vivono la dialettica luce-ombra sulla propria pelle. Alla tirannide di Sauron deve contrapporsi la regalità di Aragorn. Aragorn che, al contrario di quanto aveva fatto Thorin Scudodiquercia, usa il peso del proprio lignaggio con estrema cautela, non cede all’orgoglio, e una volta diventato re attraverso il consenso, concede la libertà a tutti i popoli della Terra di Mezzo (inclusi quelli che hanno combattuto dalla parte di Sauron), offrendosi come garante della pace, e non appunto come dominatore.

Voler dominare le cose, affermare se stessi sugli altri, anche per il fine migliore, magari per desiderio di eccellere con la propria maestria artistica, come Fëanor nei tempi antichi, o anche per proteggere la propria gente, come vorrebbe fare Boromir, è l’inizio della corruzione che avvia una catena di eventi nefasti. Questa buona fede spinge a credere che il fine giustifichi i mezzi utilizzati per ottenerlo, e che quindi la Macchina, il potenziamento esteriore di sé, possa consentirci di perseguire un buon fine. Ma l’Anello del Potere non può essere utilizzato a fin di bene, può soltanto produrre ulteriore potere, cioè asservimento a esso. L’unico modo di sconfiggere il male è distruggere il mezzo del suo perpetrarsi.

Se dunque mezzi e fini coincidono – o strategia e tattica coincidono, per dirla con T.E. Lawrence – significa che ciò che facciamo e ciò che siamo sono la stessa cosa. Ne consegue che non c’è nulla di più politico ed etico della nostra stessa esistenza, ognuno di noi è portatore di un’istanza morale strettamente connessa all’agire pratico. Nessuno può chiamarsi fuori, nessuno può dire “io non c’entro”. Per citare il film di Peter Jackson: “Si tratta di decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso”.

Vorrei concludere dicendo che il tema del potere è senz’altro connesso a quello della morte e dell’immortalità – identificato da Tolkien come il tema portante del Signore degli Anelli. Il potere infatti non accetta l’idea della morte, deve presumersi infinito, eterno. Il potere non cede mai il testimone, può soltanto essere ribaltato o distrutto, o appunto sconfitto dalla morte. Non è un caso che nella storia i grandi uomini di potere raramente abbiano saputo creare le precondizioni necessarie al passaggio di consegne. Di solito alla morte dei grandi leader segue un vuoto, una lotta senza quartiere tra i servi. Perché anche quando pretende di arrogarsi un ruolo paterno, il potere è più facilmente padrone che padre. E questa è la dimostrazione più eclatante della sua sterilità.

Crediti di © WuMingFoundation

Edited by ;Fairytale» - 22/4/2023, 15:33.